张炜

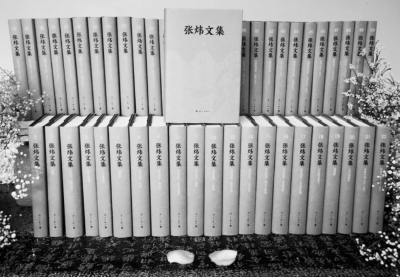

《张炜文集》(50卷),漓江出版社2020年6月,总定价3880元

2020年初推出的《我的原野盛宴》尚在品咂中回味,张炜又出版了新书《斑斓志》,循着苏东坡的生命轨迹,一个顽强抗争、百折不挠的形象在历史尘烟中清晰地显现出来;而由漓江出版社推出的50卷《张炜文集》,让读者更感知到作家思想与诗性的丰富以及创作历久弥新的奥秘,也为中国文学的阅读研究提供了绵密厚重的文本。

作家莫言认为,张炜“是我们这个时代作家里面,一个勤奋的劳动者,深刻的思想者,执着的创新者”。从上世纪80年代初的清纯——像一潭清水一样,像天籁的《声音》那样一种清纯干净的写作,慢慢地发展到像《古船》那样的厚重、像《九月寓言》那样的华丽、像《刺猬歌》那样的尖锐、像“高原系列”那样的宽阔,张炜的创作脉络是非常清晰的,他在思想上的不断蜕化很值得赞许。

写作者应多一些老人心态

中华读书报:《我的原野盛宴》可否理解为您的童年记忆?书中描写的那些细节,是完全凭借记忆还是适度增加了想象?

张炜:真实的记忆需要细节。回忆细节是追记往昔中最重要的工作。没有细节的记录也就失去了许多重要性,因为事物外部的大关节和粗线条是显在的,许多人都看到了。当然有时候一些事件的大致经过在事后的叙述中也会有较大出入,这也常见。但最难的、让往昔复原、变成簇簇如新的记忆元件,也还是细节。它之难,一方面由于经历了一段时间会淡忘,另一方面大部分人总是习惯于记个大概,疏漏了更具体的东西。

可不可以将想象赋予过往,在记录中给予弥补,以便让其变得生动?当然这是一种表达的方法,却是不太忠实的举动。为了细节的再现,为了一种宝贵的时光的刻录,还是要努力地回想,沉浸到那段岁月中。如果真的做到了,就会发现声音回来了,颜色回来了,猫蹲在窗户上,锅里的红薯正喷出扑鼻的香气。

中华读书报:作家未必赞成各种贴在作品上的标签,不知道您对《我的原野盛宴》的定位?儿童文学作品?散文?它在您的众多作品中有什么特别的意义?

张炜:将一些文字划归到一种体裁或某个阅读范围中,往往是不重要、或比较无意义的事情,常常起不到好的作用。就劳动来说,随着人类的进步,才有了越来越细的分工:即便是同一种工作,内部也要分得细而又细;专注于某个细部和环节的人,竟然完全不懂得其他,甚至有“隔行如隔山”之感。这种情况在专业技术领域里也许是好的,但如果应用到文学写作中,就会变得荒诞。我们遇到一个除了会写“童话”或“成人小说”,而不会写其他作品的人,会觉得奇怪。

写作者在体裁和形式上过于在意,严格遵守它们的区别,反而不能自然放松地写出自己。一些率性自由的写作者让人羡慕,他们有时候写出的文字像小说也像散文,还像回忆录,甚至像诗或戏剧。他们不过是走入了自由的状态,不受形式的拘束,直接我手写我心。至于这些文字为谁而写,可能考虑得并不太多。实际上只要是真正的好文字,有性情有价值的部分,大半是写给自己的,所以会适合各种各样的读者。

中华读书报:是什么原因使您创作出这样一部语言华美丰茂、细节生动有趣的作品?

张炜:以前遇到一个老人,他每天有大量的时间坐在太阳下,抄着衣袖干坐,时不时擦一下湿润的眼睛。他不与别人说话。人上了年纪以后愿意回忆过去,越是遥远的往事越是难忘,前不久发生的却常常记不起来。他为年轻的自己而感动,为那些纯洁、那些简单、那些不再回返的青春岁月而沉湎。

在老年人的生活中,不断地将往昔片段粘贴起来,拼接成一幅大图,成了很重要的一种工作。老人可能在一生的劳作中使用了太多力气,牙齿也不多了,终于不再纵情使性。他现在松弛下来,一切任其自然,没有脾气,看上去心慈面软。不过他的内心仍然有些倔强,还在记恨和藐视一些黑暗的东西。他一旦开口,把心里装的故事、一些念想讲出来,立刻会吸引很多人。一个有阅历的人才有意味深长的故事,才会抖落出一些干货。这好像是一些背时的、老旧的事物,却与当下涌流不息的网络消息迥然不同。

一个写作者多一些老人心态,多晒晒太阳,多回忆而少报道,有时不失为一种工作的方法和方向。我一直是一个不太擅长报道的人,所以从很早以前就学习老人,听以前的故事,讲自己的见闻。

没有细节的真实只是一半的真实

中华读书报:写了几百种植物和动物,统计过吗?您后来又去过小时候生活的林子吗?现在什么样子?您的这种记录是否别具意义?

张炜:每个人都有植在深处的幸福、痛苦或哀伤,不过一般都会在文字中绕开它们。但越是如此,越是不能忘怀。有人认为自己一切美好或痛苦的回忆,最深刻难忘的都来自童年和少年。所以它们一定被珍视和珍藏。谁都想好好藏起它们,因为无论如何这都是不可炫耀的。奇怪的是这种隐匿往往很难成功,一不小心就从贴身的口袋里流露出来。于是,讲述开始了,喃喃自语,最终却一点点增大了声音。没有办法,这可能是意志衰退或过于孤独的表现:终于绷不住了,也不再含蓄,只好用诉说赢得缓解。

年轻人没有看到上个世纪五六十年代的林与海,而我则没有看到更早的,没能走进三四十年代的密林。对于我们这两代人来说,当然是各有遗憾。于是,我只能把自己亲身经历的林海给他们讲一遍。

中华读书报:也能从作品中看出林中少年的孤独。孤独中细密而丰富的观察和发现,以及对万物的耐心、善意和热情、专注,尤其是写各种动物的眼睛,以及与它们的倾诉和交流,更令人难忘。孤独,是否也是您的创作要表达的主题之一?

张炜:也许我的全部文字中写了太多的残酷,太多的血泪,视角及画面或可稍作移动。它们当各有不同的功用。这一次,我认为更多是留给母子共读的,所以要以专门的口吻、讲述专门的故事。如果要看其他,一切俱在以往的文字中。套一句外国作家的话,叫“生活在别处”。让每一种社会事件、每一种可能性都出现在同一部作品中,既不可能也不必要。任何一部作品都有自己的美学品质,自己的结构方式和审美诉求,并且要考虑到不同的接受者。

写作类似展示,无论含有怎样的“深刻”和“善意”,都是一种卑劣。不仅是给予儿童的文字不能嗜血,不能肮脏和淫邪,即便是给予成年人,也要节制,不然就是放肆和无能。古今中外的大师写尽了人性的残酷和丑陋和变态,却从未出现一些等而下之的、廉价而拙劣的赤裸和淋漓。

极度的孤独、贫瘠、悲伤,也可以对应“喧哗”“丰盛”和“欢乐”。在迟钝和愚蠢的懵懂那里,泪水泡坏了纸页他们也视而不见。故事背后还有另一场讲述,但它们止于盲瞽。

中华读书报:《我的原野盛宴》的不同章节各具特色,我印象最深的是写《老呆宝》《我是飞人》,写得最为生动有趣,所有细节和情节,都是真实的吗?这样的一部作品,对您来说是否完全不存在什么难度?

张炜:“非虚构”这个概念很宽广,可能包含平常所说的“散文”和“报告文学”,但不应包括西方一度流行的“传记小说”,如欧文·斯通他们创作的凡·高等人的书。这样的书看起来极有趣,非常吸引人,但问题是它们的细节乃至于情节是否真实?那些对话及其中的事件和主人公的心绪,都是真的吗?如果不是,为什么要冠以“传记”?如果是“小说”,为什么前边还有“传记”两个字?所以无论看起来多么激动人心,作为一种写作体裁,好像是站不住脚的。我年轻时看《渴望生活》热血沸腾,它也译为《凡·高传》,但后来知道掺杂了大量想象和虚构,就立刻失望了。有一种被骗感。

我们看一些重要的思想及艺术、社会的人物的记录,要求真实可靠,用事实说话。这样的阅读才有意义,才不负期待。如果根据真实人物写成小说,那就直接标以“小说”好了,不能说成“传记”,更不能说成介于二者之间,因为世界上不能有这样古怪的体裁。

有人可能说,世界原本就不存在百分之百的真实,对于年代久远的历史人物的记录,也只能依靠资料,那么这些资料是不是完全可靠?是的,但这里边有个原则,即写作者自己要完全可靠,要诚实,要尽其全力追求真实,而不能为了迎和读者去杜撰一些心理活动、一些行为。全力追求真实尚且做不好,如果再有其他想法,事情就会变得更糟。所以现在的一些报告文学、散文,这些必须求真的体裁,有时候反而让读者不能信任,原因就在于体裁的边界已经模糊。有人将这种模糊赋予了高尚的理由,即“自由”和“才华”以及“现代主义”的做派。好像到了现代,特别是到了网络时代,怎样写都可以,怎样编造都允许,因为这不过是“作品”而已。

不,写作者虽然明白绝对的真实是不存在的,却要绝对地去追求真实。这是写作者的原则,是恪守,是底线。除了将情节和基本事件厘清,还要努力寻找细节,因为没有细节的真实只是一半,甚至只是一具躯壳,所有的事物都是由细节构成的。那么这里面有一个问题,如果是他人而不是自己经历的事情,怎么寻找细节?回忆也无济于事。从资料中可以窥到一些,但不能想象,他人没有权力进行这种想象。只有自己经历的事情才能努力回忆,从中找出细节。所以这里边有一个重要的不同或者说原则,就是属于个人的情节和细节的记录,全部责任都在作者自己;而关于他人的,作者只是一个调查者,有时连旁观者都算不上,所以这就极度依赖资料,离开了资料的铺展和想象,就成了有意的虚构。

那么写作者关于自己的回忆,也有个诚实与否的问题。不仅是以往的事件,即便是心理活动,这些似乎难以考证的部分,也需要诚实。如果一个人在有生之年尽可能地记下往昔,不仅是那些事情的大致情形,而且还能够还原一些细节,那当是极重要的记录。这就是生活,被“复盘”的生活。按照一位国外大作家夸张的说法:只有记得住的日子相加起来,才叫生活。

网络时代,写作要更认真严谨节制

中华读书报:从作品中可以看出您少年时期的阅读和写作,为后来走上文学创作道路埋下了怎样的种子。成为作家,是您打小的梦想吗?

张炜:我遇到的所有写作者都有这方面的故事,都能为自己的工作找到清晰的来路,寻到起因,有个缘起。这种回头追寻,有人换了个文雅的说法,叫“却顾所来径”。是的,所来之径弯弯曲曲,丛林中或大城小巷中、从田野草丛或大山中,哪里都有可能。不过他一定是受到了感召和启发,受到了非同一般的鼓励。写作这种事既平凡而又伟大,“平凡”是指人人可为,它的专业属性或许是最弱的,因为它是生命本来就有的能力和欲求,谁都有这种表达的欲望和需求,不过是方式不同罢了。有时候我们观察下来,会发现生活中一个大字不识或依权仗势欣欣自得、似乎与文学毫无关系的人,他们的“诗性表达”欲望原来也是强烈的。他们要生动夸张地强调某种心情和意愿,虽然没有形成文字,也没有进入篇章结构。“伟大”指文学可以是生命最深入最充分、最难以被消磨的记录,是人类完美追求与设计、特别是关于心灵诉求的刻记。它还是人类文明承载和传达的最主要最有效的方式。就生命的综合创造强度来说,它可能是需要付出最为繁巨的劳动之一。

总之将大量时间耗在书房里的人,一定是有幸或不幸的。不幸是被这种孤独的事业缠上了,转眼就是一辈子,很难解脱。有幸的是如果想得开,不被它的功利性缚住手脚,而且能够自然欢快地从事一些其他工作,那一定是愉快的。用文字写出自己的心情,记下自己的生活,发出心中的诉求,这是文明社会中的要务。网络时代,写作这种事人人可为,也随时可以发表。但也正因为如此,才要极慎重地写下每一个字:更认真、更严谨、更节制。

中华读书报:中外很多名作家都写过儿童文学,马克·吐温、巴尔扎克、雨果、托尔斯泰等等,中国作家中张天翼、叶圣陶、冰心等作家的作品,也是儿童文学的开山名著。尽管每个人的创作各有特点,我还是想知道,这一早期的创作经历对于后来的文学创作有何影响?或者说形成怎样的基调?有儿童文学创作经验的作家,有没有共同点?

张炜:好作家往往都是天真烂漫的,常常会给孩子写点什么。我们印象中的托尔斯泰是个专注于思考的人,他老人家那一把大胡子就让我们望而却步,好像这样的一位老人玩笑是开不得的。他一天到晚思考的主要是道德和宗教,连沙皇对他都有些忌惮。可是他也为小朋友写下了顽皮的故事,那个著名的人与动物一起拔大萝卜的场景,太可爱了。还有另一个严肃的大诗人艾略特,这个一天到晚坐在一家银行地下室搞金融报表的家伙,竟然为孩子写下了一大束儿童诗,写了各种各样的猫。

童心是深邃之心,也是自由之心。作者如果一直能葆有为儿童写作的心情,那么就一定能够保持长盛不衰的写作力。写作深入而愉快,这是一个人的幸运;写作浮浅而焦躁,就很烦人了。强大的责任心和道德感是作家最需要的,但却不能因此而让自己变成一个除了痛苦和愤怒一无所有的人,用波兰作家米沃什的话说,就是变成了一枚“空心核桃”。

中华读书报:最近您在漓江出版社出版了50卷的《张炜文集》,印象中这是您2018年以前的全部作品。这次出版对您来说一定是非常重要吧?

张炜:一个写作者工作了很长时间,比如说有近50年的创作历史,就希望把自己的文字集中到一起。这是一次重要的反省和总结的机会。每个阶段都会有一些总结,但是把不同阶段连接在一起,就更容易发现自己的短处。对于写作者来说,这种盘点的方式、这种机会,也不是很多,所以会格外珍惜。这个时刻所觉悟的东西是非常宝贵的,这将促使他好好打量自己,弥补不足,然后翻开新的一页。